2022年1月12日下午,中山大学中文系“民俗资料学高端学术讲坛”第七讲——“民俗资料‘保管’与非物质文化遗产‘保护’(1973-2003年)”顺利举行。本次讲座特邀中国社会科学院研究员巴莫曲布嫫主讲,中国艺术研究院副研究员刘先福参加与谈,中山大学王霄冰教授主持。

巴莫曲布嫫研究员首先以从1973年的《玻利维亚提案》到2003年的《保护非物质文化遗产公约》等里程碑事件为线索,运用循证方法梳理了非遗保护国际立法的三十年曲折进程及发展史,展示了国际社会在非遗保护中所付出的努力。

巴莫曲布嫫研究员发言

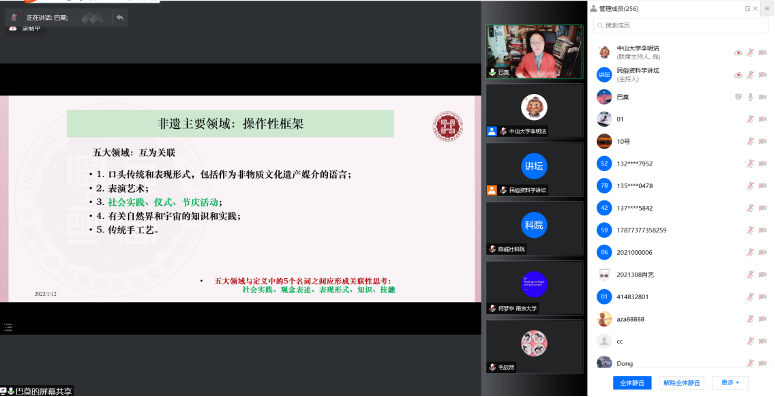

通过对“非遗”与“保护”(safeguarding)两个定义的解读,巴莫曲布嫫研究员从两个基本理念把握《公约》的精神,其一是作为承载非遗主体的复数的“人”,其二为非遗所涉及的“过程”。在对具体保护措施与一般性保护措施的介绍中,巴莫老师强调了非遗建档的重要性。借助非遗申报工作中频繁出现的不当用词与具体的案例,巴莫老师又一次提醒了我们注意两个核心理念:“保护而非冻结”以及“无民则无民俗”。

讲座内容

在与谈讨论环节,刘先福副研究员补充介绍了芬兰民俗学家劳里·航柯对UNESCO一系列非遗保护政策及立法起草工作的理论贡献。

刘先福副研究员与谈

接着,巴莫曲布嫫研究员详细解答了听众的提问,并表达了对学术界在西方经典翻译工作上的期待。

最后,王霄冰教授总结呼吁青年学子们学习巴莫老师严谨的治学态度,要回到原始文本中进行细读,从中发现问题和解决问题。